尿失禁・尿漏れ

尿漏れ・尿失禁に関する

お悩みはありませんか?

尿漏れや尿失禁は多くの方が経験する症状ですが、身近な相手にも相談しにくく、お悩みを1人で抱え込んでいるケースも少なくありません。現在は尿漏れ用吸水パッドなどのCMも増え、不快感こそ軽減できるようになってきていますが、多岐に渡る原因疾患や治療の必要性、治せる可能性などについてはほとんど知られておらず、不安を感じている方も多いと思います。

尿漏れや尿失禁は多くの方が経験する症状ですが、身近な相手にも相談しにくく、お悩みを1人で抱え込んでいるケースも少なくありません。現在は尿漏れ用吸水パッドなどのCMも増え、不快感こそ軽減できるようになってきていますが、多岐に渡る原因疾患や治療の必要性、治せる可能性などについてはほとんど知られておらず、不安を感じている方も多いと思います。

尿漏れや尿失禁の原因は、過活動膀胱、前立腺肥大症、尿道括約筋・骨盤底筋などの機能低下、骨盤臓器脱、尿路感染症、ストレスなど様々であり、症状の内容にも個人差があります。こうしたことから、尿漏れや尿失禁がある場合には原因を確かめ、年齢やライフスタイルなどを考慮した上で、薬物療法・物理療法・生活習慣の見直し・手術などから適切な治療を選択することが重要です。

尿漏れ・尿失禁の種類と

その治療

腹圧性尿失禁

咳、くしゃみ、ジャンプや歩行など、お腹に力が入った拍子に少量の尿が漏れてしまう状態です。

原因

妊娠・出産、肥満、加齢、前立腺がんの手術などにより、骨盤底筋群や尿道括約筋の筋力が低下して生じています。尿道括約筋は腹圧に対抗して尿が漏れないように尿道を締め付けている筋肉です。骨盤底筋群や尿道括約筋は加齢によって衰えたり、妊娠・出産や前立腺がん手術などによってダメージを受けたりすることで、筋力が低下し、尿漏れや尿失禁を起こします。

なお、男性の前立腺がん手術は近年、ロボット手術や腹腔鏡手術が増加しており、術後の尿失禁を起こすリスクは低下傾向にあります。

治療

筋力低下が主な原因ですので、骨盤底筋群や尿道括約筋を効果的に鍛えるトレーニングが有効です。軽度の尿失禁症状であれば、こうしたトレーニングを地道に続けることで改善が期待できます。

ご自宅でできる骨盤底筋群のトレーニングである骨盤底筋体操は、効果が出るのには数ヶ月かかりますので根気よく続けることが大切です。

上記のような治療では十分な効果を得られない場合や、内服加療でも改善しない重度の症状がある場合には、尿道括約筋の補強や修復を目的とした外科手術を検討します。外科手術をご希望になる場合には、連携している高度医療機関をご紹介しています。

切迫性尿失禁

突然、強い尿意を感じる尿意切迫感があり、トイレに間に合わず、尿が漏れてしまう状態です。頻尿を伴うこともあります。

原因

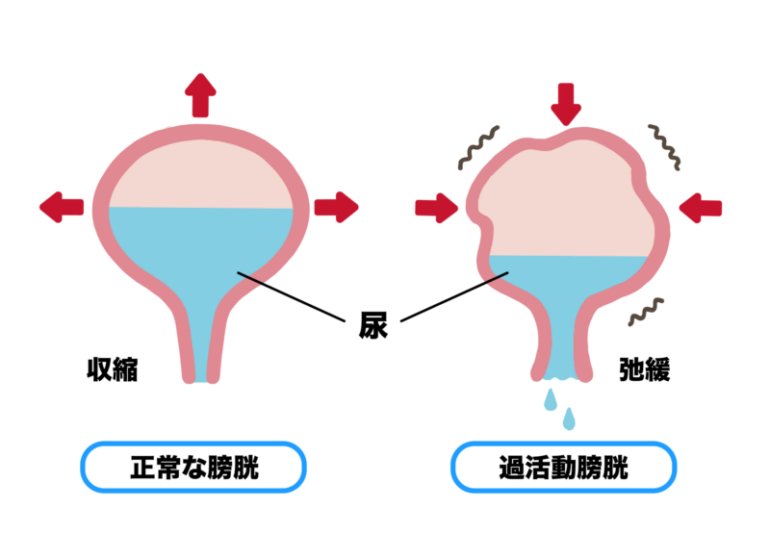

男性は、前立腺肥大により尿道が圧迫されて切迫性尿失禁を起こすことがあります。女性では、膀胱の筋肉が異常な収縮を起こす過活動膀胱によって生じているケースが多く、他にも膀胱下垂による膀胱瘤、骨盤内臓器が腟から脱出してしまう骨盤臓器脱なども疑われます。

また、脳血管障害により排尿に関する制御が困難になって切迫性尿失禁を起こしている場合もあります。

治療

男性の前立腺肥大症では、α1ブロッカー、PDE5阻害剤、5α還元酵素阻害薬などによる治療により切迫性尿失禁の症状緩和も期待できます。過活動膀胱の場合には、抗コリン薬、β3作動薬などの処方が有効です。骨盤臓器脱や膀胱瘤の場合には、外科手術が必要です。

なお、腹圧性尿失禁だけでなく、切迫性尿失禁の改善にも骨盤底筋群を鍛える骨盤底筋体操は有効です。

また、難治性の過活動膀胱は、ボトックス膀胱壁内注入治療でも効果が期待できます。筋肉の過剰な収縮を緩和するボトックス(ボツリヌス毒素)を膀胱壁へ直接注射することで、尿漏れや頻尿の改善につながります。当院では日帰りの膀胱内ボトックス注入療法を行っております。お気軽にご相談ください。

混合性尿失禁

腹圧性尿失禁と切迫性尿失禁が同時に生じています。50~60代の女性に多く、お腹に力を入れた際に尿漏れする、突然激しい尿意に襲われてトイレに間に合わないなど、様々な症状を起こします。

治療

症状の内容や頻度などを把握した上で、腹圧性尿失禁と切迫性尿失禁、それぞれの治療を行っていきます。

溢流性尿失禁

尿を出そうとしても出ず、膀胱内の尿量が増えた圧力によって尿が漏れて出てくる状態です。主に、男性の前立腺肥大症や進行した前立腺がんなどによって起こります。ただし、女性でも糖尿病による神経因性膀胱や低活動膀胱が進行し、排尿機能が低下した場合に膀胱が縮んで排尿することができずに、溢流性尿失禁が生じる場合もあります。

尿道が完全に閉塞する尿閉を起こすことが多く、膀胱が異常に膨らんでお腹の張りを生じ、腎機能が障害されて急性腎不全を起こす可能性もある危険な状態です。

治療

速やかに尿道カテーテルを挿入し、膀胱にたまった尿を排出させた上で原因疾患の適切な治療を行う必要があります。長期間に渡ってカテーテルによる自己導尿が必要になる場合や、手術が必要になるケースもあります。

尿漏れ・尿失禁の検査

視診・触診

女性の尿漏れで骨盤臓器脱が疑われる場合、婦人科や専門医療機関をご紹介しています。骨盤臓器脱は、子宮や膀胱などが腟から飛び出てしまう疾患です。ただし、患者様のご希望があれば当院で調べることも可能です。

尿検査

採取した尿に、赤血球・白血球、がん細胞、細菌などが含まれていないかを確認します。尿失禁の原因疾患を絞り込むために役立ちます。

採取した尿に、赤血球・白血球、がん細胞、細菌などが含まれていないかを確認します。尿失禁の原因疾患を絞り込むために役立ちます。

超音波(エコー)検査

腹部臓器の状態や結石・腫瘍などの有無と状態をリアルタイムに確認できる検査です。尿路の状態を把握することで尿失禁を起こす原因を探ります。被爆の心配がなく、安全性の高い検査です。

血液検査

腎機能、炎症の有無などを確認できます。男性の場合、前立腺がんの有無を判断するために行われることもあります。尿漏れや尿失禁の症状がある場合、頻度は低いのですが血液検査で深刻な疾患の発見につながるケースもあります。

腎機能、炎症の有無などを確認できます。男性の場合、前立腺がんの有無を判断するために行われることもあります。尿漏れや尿失禁の症状がある場合、頻度は低いのですが血液検査で深刻な疾患の発見につながるケースもあります。

尿流量測定検査

(ウロフロメトリー検査)

尿量、勢い、排尿時間などを正確に測定する検査であり、前立腺肥大をはじめ、様々な疾患の評価や診断に不可欠な検査です。測定機器が搭載された専用のトイレで、いつも通りに排尿するだけで測定することができます。

残尿測定検査

排尿後、膀胱に残っている尿量を測定します。通常、排尿後の残尿は少ないのですが、膀胱機能が低下している場合には残尿量が多くなります。尿漏れや尿失禁の場合、心身への負担が少ない超音波による検査で確認しています。

膀胱鏡検査

先端にカメラが付いた極細スコープを尿道から挿入し、尿路の状態を確認する検査です。尿道の狭窄や炎症、結石、腫瘍などの有無や状態を観察できます。観察時間は2~3分程度です。当院では、1度使用した物を他人に使用しないシングルユースのやわらかいスコープを使用しております。医療用の麻酔ゼリーを使って不快感を最小限に抑えた検査を行っています。

尿漏れ・尿失禁で

お悩みの場合は、

お気軽にご相談ください

当院では泌尿器科を専門的に診療しています。徹底した院内感染予防対策を行っており、女性専用待合を設けるなど患者様のプライバシーへのきめ細かい配慮をスタッフ全員が心がけ、患者様が安心してご相談できる環境を整えています。尿漏れや尿失禁をはじめ、泌尿器に関するお悩みがありましたらお気軽にご相談ください。

当院では泌尿器科を専門的に診療しています。徹底した院内感染予防対策を行っており、女性専用待合を設けるなど患者様のプライバシーへのきめ細かい配慮をスタッフ全員が心がけ、患者様が安心してご相談できる環境を整えています。尿漏れや尿失禁をはじめ、泌尿器に関するお悩みがありましたらお気軽にご相談ください。

トイレに間に合わない

(大人のおねしょ)

大人のおねしょ(夜尿症)とは?

夜尿症は、睡眠中に生じる尿漏れのことです。一般的には「おねしょ」と呼ばれており、子どもの症状と思われていますが、成人でも起こることがあります。子どもの夜尿症は、蓄尿や排尿に関する機能がまだ成長途中であることで生じているケースが大半を占め、成長に従ってほとんどの場合は自然に改善します。2~3歳になると日中の排尿習慣が身に付いてオムツが外れ、夜間のコントロールも徐々にできるようになりますが、排尿機能の発達や水分の摂取量などによっては5歳くらいまでおねしょが続くことはよくあり、夜尿症が疑われるのは6歳以上になって週に1回以上のおねしょがある場合です。

夜尿症は、睡眠中に生じる尿漏れのことです。一般的には「おねしょ」と呼ばれており、子どもの症状と思われていますが、成人でも起こることがあります。子どもの夜尿症は、蓄尿や排尿に関する機能がまだ成長途中であることで生じているケースが大半を占め、成長に従ってほとんどの場合は自然に改善します。2~3歳になると日中の排尿習慣が身に付いてオムツが外れ、夜間のコントロールも徐々にできるようになりますが、排尿機能の発達や水分の摂取量などによっては5歳くらいまでおねしょが続くことはよくあり、夜尿症が疑われるのは6歳以上になって週に1回以上のおねしょがある場合です。

成人の夜尿症は、子どもの頃から続いている一次性夜尿症と、成人してから発症する二次性夜尿症に分けられ、原因は様々であり、どなたに起こっても不思議ではありません。そして、成人の夜尿症には、早急に適切な治療が必要な疾患が原因となっている可能性もあります。適切な治療を受けるためにも、症状がある場合にはできるだけ早くご相談ください。

大人のおねしょ(夜尿症)の原因

主な原因は、加齢、自律神経の乱れ、睡眠障害、それ以外の疾患に大きく分けられます。

加齢

直腸や膀胱などの臓器を支えている骨盤底筋群は、筋肉ですので加齢によって衰えてゆるみ、尿漏れを起こすことがあります。女性は妊娠や出産によって骨盤底筋群が大きなダメージを受けやすく、尿道が男性より短いこともあって尿漏れを起こしやすい傾向があります。

他にも、睡眠中に尿意を感じて目が覚めても身体を動かすのに時間がかかってしまい、トイレに間に合わないケースもあります。

自律神経の乱れ

自律神経は、血流や消化管の蠕動運動など意思とは関係なく働く機能をコントロールしている神経です。自律神経は、日中に優位になる活動モードの交感神経と、睡眠中に優位になる休息モードの副交感神経があり、状況に応じて働いています。膀胱や尿道の機能も自律神経によってコントロールされており、睡眠中は休息モードである副交感神経が優位になって通常の約1.5倍の尿を貯留できるようになります。ただし、自律神経のバランスが崩れると適切なコントロールができなくなり、尿漏れや夜尿症など様々な不調や症状を起こします。

自律神経は、血流や消化管の蠕動運動など意思とは関係なく働く機能をコントロールしている神経です。自律神経は、日中に優位になる活動モードの交感神経と、睡眠中に優位になる休息モードの副交感神経があり、状況に応じて働いています。膀胱や尿道の機能も自律神経によってコントロールされており、睡眠中は休息モードである副交感神経が優位になって通常の約1.5倍の尿を貯留できるようになります。ただし、自律神経のバランスが崩れると適切なコントロールができなくなり、尿漏れや夜尿症など様々な不調や症状を起こします。

睡眠障害

睡眠の質が高い場合は、抗利尿ホルモンが分泌されて就寝中の尿量が抑えられ、ぐっすり熟睡することができます。なかなか寝付けない・すぐに目が覚める・眠りが浅い・起床予定時間より数時間も早く目覚めてしまうなどの睡眠障害があると抗利尿ホルモンの分泌が不足し、睡眠中の尿量が増加して尿漏れを起こしやすくなります。

生活習慣・環境

就寝時間がバラバラ、寝酒の習慣がある、就寝中に寝具を無意識にはいでしまい寝冷えする、光や音で目が覚めてしまうなど、生活習慣や環境によって質の高い睡眠がとれないと尿漏れや夜尿症を起こすリスクが高くなります。就寝中に尿意で目を覚ます、トイレの夢を見るというのも尿漏れや夜尿症のリスクがある判断基準になります。

就寝時間がバラバラ、寝酒の習慣がある、就寝中に寝具を無意識にはいでしまい寝冷えする、光や音で目が覚めてしまうなど、生活習慣や環境によって質の高い睡眠がとれないと尿漏れや夜尿症を起こすリスクが高くなります。就寝中に尿意で目を覚ます、トイレの夢を見るというのも尿漏れや夜尿症のリスクがある判断基準になります。

大人のおねしょ(夜尿症)を

引き起こす病気

過活動膀胱

膀胱の活動が過剰になって頻尿、急に激しい尿意に襲われる、突然尿意に襲われてトイレに間に合わないなどの症状を起こす疾患です。睡眠中でも尿漏れやおねしょを起こすことがあります。トイレが気になって外出できなくなるなど、QOL(クオリティ・オブ・ライフ)を大幅に下げてしまう可能性もありますので、「もしかしたら」と感じたらできるだけ早く泌尿器科を受診するようお勧めしています。

膀胱の活動が過剰になって頻尿、急に激しい尿意に襲われる、突然尿意に襲われてトイレに間に合わないなどの症状を起こす疾患です。睡眠中でも尿漏れやおねしょを起こすことがあります。トイレが気になって外出できなくなるなど、QOL(クオリティ・オブ・ライフ)を大幅に下げてしまう可能性もありますので、「もしかしたら」と感じたらできるだけ早く泌尿器科を受診するようお勧めしています。

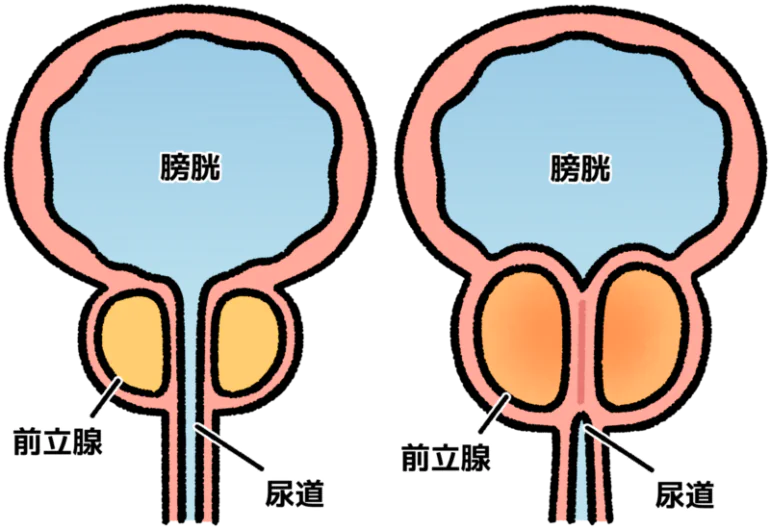

前立腺肥大症

男性にある臓器で、精液の一部である前立腺液を分泌しています。尿道を取り囲むような位置にあり、加齢によって大きくなりやすく、肥大すると尿道を圧迫して排尿障害を起こすことがあります。

男性にある臓器で、精液の一部である前立腺液を分泌しています。尿道を取り囲むような位置にあり、加齢によって大きくなりやすく、肥大すると尿道を圧迫して排尿障害を起こすことがあります。

頻尿や残尿感などが主な症状ですが、肥大が進んで尿道への圧迫が強くなると尿を出せなくなる尿閉を起こし、尿が漏れ出てくる溢流性尿失禁によって日中の尿漏れや夜間のおねしょを起こします。

神経因性膀胱

尿が十分にたまったことが脳に伝わると、脳は排尿するよう膀胱へ指令を送ります。こうした指令がうまく伝わらなくなった状態が神経因性膀胱で、排尿や尿をためる機能に問題が起こり、尿漏れや夜尿症を起こすことがあります。主な原因疾患には、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害、糖尿病などがあり、一刻も早く適切な治療が必要です。

便秘

腸にたまった便によって膀胱が圧迫されると、貯留できる尿量が減少し、尿漏れや夜尿症を起こすリスクが上昇します。

便秘は、大腸疾患、切れ痔やいぼ痔など、多くの疾患の原因になる症状です。また他の原因疾患の症状として便秘が起きている可能性もあります。便秘を繰り返す場合、再発防止も視野に入れた治療でしっかり解消することが重要です。単なる不調と考えず、気軽にご相談ください。

糖尿病

血糖値が高い状態が続くと、血糖を体外へ排出するために多くの水分が必要になり、多飲多尿によって夜尿症を起こすことがあります。また、糖尿病が進行して合併症である神経障害を起こすと、神経因性膀胱の発症リスクが高くなり、それによって夜尿症の症状が起こることもあります。糖尿病神経障害は進行すると足の壊死による切断といった深刻な症状を起こす可能性があり、早急に適切な治療が必要になります。

睡眠時無呼吸症候群

睡眠中に何度も無呼吸状態を繰り返し、睡眠の質を下げてしまう疾患です。脳をはじめとする全身が酸素不足になり、健康にも悪影響を及ぼします。

睡眠の質が低下することにより、夜間頻尿や尿漏れ、夜尿症などの症状を起こすことがあります。激しいいびきが特徴的な症状ですが、ご自分では自覚できず、身近な方に指摘されてはじめてわかるケースも珍しくありません。睡眠時間が十分でも熟睡感がない、日中に激しい睡魔に襲われて一瞬意識が途切れる、集中力や注意力が低下したなどのお悩みがある場合には、できるだけ早く医療機関を受診してください。

大人のおねしょ(夜尿症)の

対策・治療

加齢

筋力の低下が主な原因となっていますので、年だからとあきらめてしまうと、筋力が低下しやすくなり、症状が進行してしまいます。適切な治療を受け、活発に活動することで体力・筋力が維持され、改善が期待できます。

最近は身体のケア用品も充実していますので、上手に使うことで快適に過ごすことができます。

ストレス

ストレスは、気温や湿度などのわずかな変化でも感じるものであり、ゼロにすることは不可能です。ストレスをなくそうと考えず、趣味やスポーツなど楽しめる時間を積極的に作る、お風呂・トイレ・ベッドルーム・デスク周りなどのパーソナルスペースにお気に入りのアイテムを置く、その場でできる軽いストレッチをこまめに行うなど、気軽にできる範囲ではじめましょう。

生活習慣

日中は十分な水分を摂取し、就寝前の水分摂取を控えめにして、トイレに行ってからベッドに入るようにしましょう。アルコールは利尿作用があり、寝付きがよくなっても中途覚醒を起こすリスクが高いので寝酒は厳禁です。

日中は十分な水分を摂取し、就寝前の水分摂取を控えめにして、トイレに行ってからベッドに入るようにしましょう。アルコールは利尿作用があり、寝付きがよくなっても中途覚醒を起こすリスクが高いので寝酒は厳禁です。

また、朝日を浴びると体内時計がリセットされて生活リズムが整いやすくなりますので、早寝早起きを心がけましょう。適度に運動すると、血行や代謝も活発になり、筋力も強化されます。栄養バランスのとれた食事を3食とり、適正体重を維持することも有効です。こうした健康的な生活習慣をつけることは、尿漏れや夜尿症の改善だけでなく、全身の健康にも大きく役立ちます。

疾患

夜尿症は他の疾患の症状として現れている可能性もある症状です。泌尿器に関する様々な原因疾患が疑われますので、まずは当院にご相談ください。なお、他診療科の検査や治療が必要と判断された場合には、連携している高度医療機関などをご紹介し、患者様がスムーズに最適な医療を受けられるようサポートしています。