尿管結石・尿路結石について

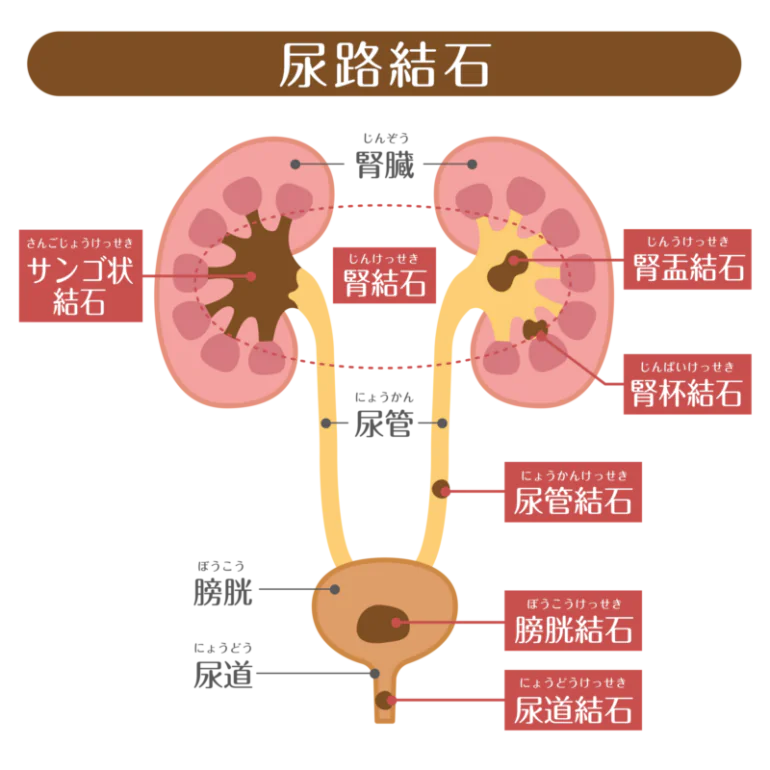

尿は腎臓が血液をろ過することで作られ、尿路(尿管・膀胱・尿道)を通って排出されます。尿路結石は、この尿路に生じた結石のことで、結石のある位置によって「腎結石」「尿管結石」「膀胱結石」「尿道結石」と呼ばれています。

尿は腎臓が血液をろ過することで作られ、尿路(尿管・膀胱・尿道)を通って排出されます。尿路結石は、この尿路に生じた結石のことで、結石のある位置によって「腎結石」「尿管結石」「膀胱結石」「尿道結石」と呼ばれています。

尿路結石の中でも、激痛をはじめとした強い症状を起こすのは尿管結石です。尿管は腎臓と膀胱の間をつないでおり、細長い上に途中で狭くなっている部分があることから結石が詰まりやすくなっています。主な症状は、腰や背中・脇腹・下腹部などの激痛ですが、他にも、吐き気や嘔吐、血尿などを伴い、こうした症状は一般的に数日~数十日間続きます。放置していると、腎機能障害や重篤な尿路感染を起こす可能性もありますので、疑わしい症状がありましたら早めに泌尿器科を受診しましょう。

尿路結石の発症には、遺伝的素因、食事の偏り、水分摂取不足、ストレスなどが関与していると考えられています。また、電解質の異常を来すような病気や治療によって尿路結石の発症リスクが上昇することもわかっています。以前は中高年男性の発症がほとんどを占めていましたが、現在では女性や若い世代の発症も増加傾向にあります。再発を繰り返しやすいので、高リスクの場合には再発予防を視野に入れた治療を受けることが重要です。

尿路結石の症状

尿路結石(腎結石・尿管結石・膀胱結石・尿道結石)の

主な症状

- 腰・背中・腹部や下腹部・脇腹の痛み、

違和感 - 血尿

- 頻尿

血尿は泌尿器がんをはじめ、

様々な泌尿器疾患に現れる症状です

痛みや違和感に関しては、泌尿器疾患に加え、消化器疾患や整形外科疾患も疑われます。また、背中の痛みに関しては心筋梗塞や大動脈解離などの可能性もあります。早急に適切な処置や治療を行わないと命に関わる疾患もありますので、上記のような症状がありましたら、速やかな受診をお勧めしています。

尿管結石の症状

突然、脇腹や下腹部周辺に激しい痛みが起こるのが典型的な症状ですが、急な強い痛みが腰に現れ、ぎっくり腰と誤解されるケースもあります。また、吐き気や嘔吐、血尿、頻尿、陰部の痛みなども伴うことの多い症状です。

突然、脇腹や下腹部周辺に激しい痛みが起こるのが典型的な症状ですが、急な強い痛みが腰に現れ、ぎっくり腰と誤解されるケースもあります。また、吐き気や嘔吐、血尿、頻尿、陰部の痛みなども伴うことの多い症状です。

安静にしても痛みは緩和しませんが、結石が移動するに連れて痛みが起こる場所や痛みの強さも変化します。尿管は細長く、途中の狭くなっている部分に結石が詰まりやすく、痛みが数日から数十日間も続くことがあります。適切な治療で痛みを緩和できますので、早めにご相談ください。

尿路結石の原因

尿にはカルシウム・マグネシウム・リン酸・シュウ酸・尿酸などの物質が含まれており、こうした物質が結晶になって成長したものが尿路結石です。

尿路結石では、シュウ酸カルシウムが含まれたものが多いとされています。遺伝的素因に加え、食事をはじめとした生活習慣も発症に大きく関与します。特定の病気やその治療によって発症リスクが上昇することもわかっています。こうしたことから、適切な対策をとらないと再発を繰り返しやすい傾向があります。

結石のリスク要因となる

生活習慣

- 水分摂取不足

- 運動不足

- 食べ過ぎ

- 糖分・塩分の過剰摂取

- 偏食

- 汗が多い

- 尿量が少なく濃縮されている

- ストレスが多い

治療、入院などによる

結石リスク

- ステロイドの継続治療を受けている

- 入院や寝たきりなどで尿が停滞している

結石発症のリスク要因となる

疾患

- 尿管狭窄、前立腺肥大症などの泌尿器疾患

- 骨粗鬆症

- 高尿酸血症(痛風)

- 脂質異常症(高脂血症)

- クッシング症候群

- 原発性副甲状腺機能亢進

- 炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)

- 高カルシウム血症

- シスチン代謝異常

結石の発症や再発予防

結石は生活習慣や基礎疾患などが発症に関与することから再発しやすく、約半数の方が5年以内に再発するという報告もあります。当院では、再発防止を視野に入れた結石治療を行っています。

結石の再発予防には生活習慣の見直しが非常に重要になります。結石を作らないだけでなく、結石を大きくさせないための対策も有効です。尿管をスムーズに進めるサイズであれば、結石は問題を起こさずに尿と共に体外へ自然に排出されます。

なお当院では、過去に結石を発症されて再発の不安がある方のご相談も承っております。その際に、出てきた結石がある場合には、ご持参ください。結石を分析することでより有効な再発予防対策が可能になります。

水分摂取

尿が濃縮されると結石ができやすいので、十分な水分摂取は特に重要です。汗で体内の水分が減る夏場は特に水分摂取を行うことが重要になります。水分摂取の目安は、1日2リットル以上をこまめにとることをお勧めします。なお、睡眠中には結石ができやすいとされていますので、就寝前にもしっかり水分を補給してください。なお、水分摂取はカフェインや糖分を含まないものをとるようにしてください。

食事

塩分や糖分、脂質は適量までにとどめましょう。食物繊維が豊富で栄養バランスのとれた食事を規則的にとるようにしてください。

塩分や糖分、脂質は適量までにとどめましょう。食物繊維が豊富で栄養バランスのとれた食事を規則的にとるようにしてください。

なお、カルシウムなどのミネラルを控えるのは結石予防にはならず、健康を損ねる結果となってしまいます。必要量をしっかりとるようにしてください。

また、過剰に摂取すると結石ができやすい下記の食品に関しては、食べ過ぎないよう注意してください。

過剰に摂取すると

結石リスクとされる食品

- ホウレンソウ

- レバー

- チョコレート

- コーヒー

- 紅茶

- ビール

尿管結石・尿路結石の検査と診断

症状の内容、はじめて起こった時期と経過、頻度、既往症や基礎疾患の有無や内容、服用している薬、特にお悩みの症状などについて問診で伺います。問診の内容から必要と判断された検査を行い、結石のある場所、サイズ、腎臓の状態を確かめた上で診断します。

結石はサイズなどにより様々な治療法がありますので、それぞれの治療のリスク、メリットとデメリットなどもしっかりお伝えし、患者様と相談しながら治療方針を決めていきます。気になることがありましたら、些細なことでも遠慮なくご質問ください。

触診

圧痛や叩打痛(こうだつう)の有無を調べ、痛みのある場所を確認します。

尿検査

肉眼では確認できないほど微量の血液が尿に含まれていないかを調べる尿潜血検査を行います。フローサイトメトリーという方法で観察し、赤血球の有無を確認します。

肉眼では確認できないほど微量の血液が尿に含まれていないかを調べる尿潜血検査を行います。フローサイトメトリーという方法で観察し、赤血球の有無を確認します。

血液検査

腎機能を把握する検査です。尿素窒素、尿酸、クレアチニン、カルシウム、リンなどの数値を確認します。

超音波(エコー)検査

結石の位置や大きさを確認する、または結石が詰まることで起こる尿管拡張の有無を確かめるために行います。腎臓や尿管のリアルタイムの状態を把握できる検査ですが、位置や体格の問題などにより、この検査では結石が発見できない場合もあります。

腹部レントゲン検査

レントゲン検査で腎尿管膀胱単純撮影を行って結石の有無や位置、サイズを確かめます。シュウ酸カルシウム結石はX線検査で確認しやすいのですが、尿酸結石は発見しにくい傾向があります。また、腸内のガスや骨盤と重なって発見できない場合もあります。

レントゲン検査で腎尿管膀胱単純撮影を行って結石の有無や位置、サイズを確かめます。シュウ酸カルシウム結石はX線検査で確認しやすいのですが、尿酸結石は発見しにくい傾向があります。また、腸内のガスや骨盤と重なって発見できない場合もあります。

CT検査

レントゲン検査や超音波検査では発見が困難な結石、骨などと重なってしまう結石も発見できます。必要な場合には連携医療機関をご紹介し、そちらで検査を受けて頂いています。

尿管結石・尿路結石の治療

結石のサイズや場所によって、必要な治療法が変わってきます。自然排出が期待できるサイズであれば、薬物療法を行い、経過を観察します。サイズが大きく、尿の流れを止めてしまっている場合は腎機能障害を起こすリスクが高いので、結石を砕く砕石術が必要になります。

5mm以下の結石

痛みを緩和する薬、尿管の痙攣を抑制する薬、尿管を拡張させる薬、排尿を促すα1受容体遮断薬などの処方を行います。また、自然排出を促すための水分摂取や運動療法などの指導も丁寧に行っています。

5mm~1cmの結石

薬物療法などによる自然排出可能なケースもありますが、砕石術が必要になる場合もあります。結石のある位置、症状、尿量、腎臓の状態、体調や基礎疾患・既往症・服薬している薬など、様々な条件を考慮した上で慎重に選択します。

1cm以上の結石

自然排出はほぼ期待できませんので、砕石術が必要となります。

砕石術には、結石を細かく砕いて自然排出させるものと、結石を砕いた上で取り出すものに分けられます。

砕石治療と手術

経尿道的尿管砕石術(TUL)

細い内視鏡スコープを入れ、先端からレーザーを照射して結石を砕き、回収する治療法です。狭窄があるなど尿の流れが妨げられている場合には、術後に尿管ステントを留めておくこともあります。その場合、2-3週間後に行う尿管ステント抜去までは排尿時痛や血尿が生じます。

経皮的腎砕石術(PNL)

腎臓に大きなサイズの結石がある場合に行われます。皮膚に穴を開け、そこから内視鏡スコープを入れて腎臓の結石を砕き、回収する治療法です。

体外衝撃波結石破砕術(ESWL)

身体の外から衝撃波エネルギーを結石に当て、細かく破砕します。砕かれた結石は自然排出されます。麻酔が必要なく身体への負担が少ない治療法ですが、結石のサイズや位置などによってはこの治療ができないケースもあります。なお、術後には血尿が生じることが多くなっています。