子どもの包茎について

子どもの包茎は、成長に伴って剥けていくケースがほとんどです。ただし、場合によっては治療が必要な包茎もあるため、お子さまの包茎でお悩みやご心配がある場合は一度当院までご相談ください。

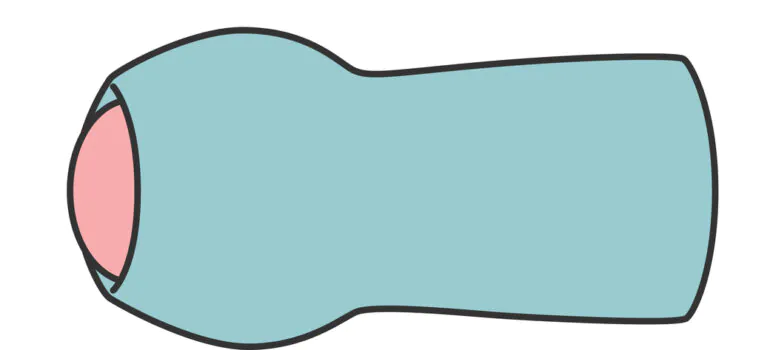

包茎とは

亀頭が包皮で包まれたまま、亀頭が出てこない状態を指します。これ自体は乳幼児期は正常な状態で3-4歳ごろから徐々に剥け始め、思春期までに改善する事が多いです(生理的包茎)。いわゆる「包茎」というのは真性包茎のことをいい、年齢が上がっても包皮が全く剥けないことをさします。

亀頭が包皮で包まれたまま、亀頭が出てこない状態を指します。これ自体は乳幼児期は正常な状態で3-4歳ごろから徐々に剥け始め、思春期までに改善する事が多いです(生理的包茎)。いわゆる「包茎」というのは真性包茎のことをいい、年齢が上がっても包皮が全く剥けないことをさします。

包茎の原因

主な原因は、包皮輪といって包皮の一部が狭い状態によって包茎が起こるとされています。子どもの場合は、成長によって包皮輪が伸び自然に剥けるようになるため、経過観察をしていきます。ただし、きちんとした手順を踏まずに無理矢理剥こうとすると細菌が入り亀頭包皮炎という感染症を起こしてしまいます。すると炎症により包皮輪はより固くなり包茎の状態がなかなか改善しなくなってしまいます。気になる方はまずは泌尿器科にご相談いただき状態を見て貰う事をおすすめいたします。

治療が必要な子どもの包茎

以下の症状がある場合は、治療が必要となります。

- 排尿時に亀頭の部分の包皮が膨らむ(バルーニング現象)

- 何度もトイレに行くような排尿障害がある

- 亀頭包皮炎を繰り返し起こしている

- 包皮を剥いても尿道口が見えない

- 幼少期から尿路感染症を繰り返している

包茎の治療方法

薬剤を用いた治療

狭くなっている包皮輪にステロイド外用薬を塗布します。軟膏を塗布した上で包皮を伸ばす運動を1日2回を1カ月程度行います。少量の軟膏で済むため、副作用の心配もありません。治療効果が高い一方、一度剥けても処置をやめると再度包茎に戻ってしまうことがあるため注意が必要です。この場合、入浴時は包皮を必ず剥いて洗うなど習慣化することで治療効果を維持できます。

手術療法

外用薬治療を行っても効果を得られなかった場合には、手術治療を検討します。また、治療を行ったにもかかわらず再度包茎に戻ってしまった場合も手術治療を選択することがあります。保険を使用した環状切除術による手術は、真性包茎の方を対象に行います。

仮性包茎や勃起時以外も剥けた状態にしたい方などは自費診療での手術となります。

手術における所要時間は約1時間です。病院によっては日帰り手術が可能です。

当院では現在手術治療は行っておりませんので近隣の施設をご紹介させて頂きます。

亀頭包皮炎

包皮が細菌感染により炎症を起こした状態です。ブドウ球菌など皮膚に普段からいる菌が原因となることが多いとされます。包茎の方は炎症を起こしやすく不潔な手で触ったり傷つけることで感染します。目立つ症状としては、おちんちんの先が赤く腫れる、膿が出るなど、強い痛みが起こります。亀頭包皮炎は包皮の炎症で、尿道の炎症ではないため排尿時の痛みはないことが多いです。

診断と治療

まずは、おちんちんの状態を診察します。亀頭包皮炎は細菌感染が原因のため、抗生物質を用いた治療を行います。抗生物質軟膏の塗布や内服で症状改善を図ります。包茎の場合は炎症が落ち着いた後、包茎治療も行っていきます。

まずは、おちんちんの状態を診察します。亀頭包皮炎は細菌感染が原因のため、抗生物質を用いた治療を行います。抗生物質軟膏の塗布や内服で症状改善を図ります。包茎の場合は炎症が落ち着いた後、包茎治療も行っていきます。

尿道下裂

排尿の出口(外尿道口といいます)が亀頭の先端でなく亀頭手前のくびれやおちんちんの付け根、陰嚢などその他の部分に起こる状態を尿道下裂と言います。先天的な状態で、ほとんどは出生時に見つかりますが、包皮で覆われている部分の場合は見つかりづらい傾向にあります。軽症例であれば経過観察をすることもありますが、尿道下裂に伴って起こる腹面屈曲にも注意が必要です。腹面屈曲とは勃起時におちんちんが釣り竿に魚がかかったときのように下向きに突っ張ってしまう事をいいます。将来的に性交渉の妨げになったりと不具合が出ることがありますので、尿道下裂が軽症の場合にも1歳以後で手術治療をすることがあります。お子様のおちんちんの形、尿の出方や外尿道口の位置、尿の向きなどが気になる場合は、どんなことでもお気軽に当院までご相談ください。

停留精巣

胎児の精巣は腹腔内に存在し、成長するにつれて精巣は陰嚢に下りてきます。出産時の赤ちゃんの精巣は、正常の位置まで下りてくることがほとんどですが、精巣が下りてくる際に鼠径部や腹腔内などに引っかかってしまい留まった状態を停留精巣と呼びます。これはあとで述べる移動性精巣とは異なり一度も陰嚢の中に精巣が降りたことが無い状態です。

満期産の3-5%に見られ、早産児の場合は頻度が高くなります。停留精巣の場合、多くは生後6ヶ月前後で自然に陰嚢内に降りてきます。精巣の発育には温度が大事だと言われております。体温より2-6度低い環境でないと不妊症の原因になったり、悪性腫瘍のリスクとなります。陰嚢内に降りてこない場合や非触知停留精巣といって探しても触れない場合には、1歳前後で精巣を陰嚢に固定する手術治療を受ける必要があります。

診断と治療

陰嚢に触っても精巣が確認できないため、出生時や乳児検診などで発見されることが多いです。診断の際は精巣がどこまで下がっているかを確認し、触診で診断が難しい場合は超音波検査を行います。それでも確認が難しい場合は、麻酔をかけてMRIや腹腔鏡検査を行います。精巣の位置に不安がありましたら、ぜひ一度当院までご相談ください。

陰嚢に触っても精巣が確認できないため、出生時や乳児検診などで発見されることが多いです。診断の際は精巣がどこまで下がっているかを確認し、触診で診断が難しい場合は超音波検査を行います。それでも確認が難しい場合は、麻酔をかけてMRIや腹腔鏡検査を行います。精巣の位置に不安がありましたら、ぜひ一度当院までご相談ください。

移動性精巣(遊走睾丸)

入浴時など陰嚢(袋の部分)がリラックスしている状態で精巣が確認できる時とできない時がある場合は、移動性精巣が疑われます。精巣は陰嚢の底(地面に近い場所)の部分に精巣固有漿膜という物で固定されるのですが、発達が不十分な場合に精巣を支える筋肉が刺激を受けたり、緊張したりすると足の付け根(鼠径部)の鼠経管へ精巣が上がってしまいます。移動してしまうからといって治療の必要性はありませんが、思春期を過ぎても改善しない場合や、挙上精巣といって体の成長にともないだんだんと精巣が体の中に引っ込んだままになってしまうことがあります。引っ込んでしまうと、不妊症のリスクや精巣の悪性腫瘍(精巣腫瘍)のリスクが高くなってしまいます。精巣が正常な状態にあるかどうかの確認は、お風呂や寝る前などのリラックスしている際に行います。お子様が自分で観察出来ない小さいうちはおとなが観察してあげる必要がありますが、なかなか見せてはくれません。心配であればまずは当院にご相談ください。半年ごとぐらいの診察で挙上精巣の傾向がないか評価させていただきます。また、挙上精巣となってしまった際には精巣固定術といって精巣を陰嚢の中に固定する手術をおこなう必要があります。

小児の陰嚢(精索)水腫

陰嚢(精索)水腫とは、男児の陰嚢内に水分がたまる病態です。お腹の中の空間と水が行き来してしまう交通性陰嚢水腫と、交通は断たれているものの体液が陰嚢内にたまってしまう非交通性陰嚢水腫に分かれます。小児の場合は交通性陰嚢水腫が多く成長とともに1−2歳までに自然に改善してくることが多いです。出生時や乳児検診などで見つかる場合が多く、痛みや苦痛はありません。

診断と治療

超音波検査を行い、貯留した体液の有無を調べます。透光試験といって懐中電灯などの光を当てることで陰嚢が透けて見えるか確認する試験を超音波技術が発達する前はおこなっていました。2歳をすぎても改善しない場合や水腫が大きく違和感などがある場合は手術を行うことがあります。腹膜鞘状突起とよばれる交通している道を断ち切る手術ですが、お子様の場合は全身麻酔での手術となってしまいます。

夜尿症

小さいお子さまの場合、排尿のコントロールが上手にできないためおねしょをすることもよくあります。排尿における機能発達の進度は、お子さまによってそれぞれ違います。ただし、5歳以上になっても1ヶ月に1回以上、3ヶ月以上続けておねしょをしてしまう場合に夜尿症と診断される可能性があります。

小さいお子さまの場合、排尿のコントロールが上手にできないためおねしょをすることもよくあります。排尿における機能発達の進度は、お子さまによってそれぞれ違います。ただし、5歳以上になっても1ヶ月に1回以上、3ヶ月以上続けておねしょをしてしまう場合に夜尿症と診断される可能性があります。

おねしょは「あせらない」・

「おこらない」・「おこさない」が大切です

おねしょを改善したいときは、あせらない・おこらない・おこさないことが重要なポイントになります。またきちんと出来たことを「ほめ」、他人と「くらべない」ことも大切です。

おねしょはお子さんがわざとしているわけではないため、怒ったりプレッシャーを与えたりするのは逆効果となります。おねしょから卒業するペースには個人差があります。まずは焦らないことも大切です。夜中トイレに連れて行こうと起こすことで、お子さまの睡眠時間や睡眠の質にも悪影響を与えてしまいます。ゆったり構えて見守ることを心がけてみてください。また、親がいくら心配していても、本人が困ったり治療する気が無ければ治りません。就学前のおこさまの場合ですと約5人に1人はおねしょがあります。小学校低学年では10人に1人、10歳を超えると20人に1人とだんだんと卒業していきます。

夜尿症の原因とタイプ

夜尿症には、多尿症・膀胱型・混合型とその原因によって区別されます。それぞれタイプによって治療方法が異なるため、まずは夜尿症のタイプを知る必要があります。

多尿型

夜間の尿量が多い、おねしょの尿量が多い場合は多尿型とされます。水分の摂り過ぎや塩分の摂り過ぎ、利尿ホルモン分泌低下、ストレスなどが原因となって起こります。

膀胱型

おしっこを我慢する力や膀胱におしっこを溜める力が弱く、排尿に関する機能が未発達の場合は、膀胱型とされます。昼間も頻尿が続くお子さまはこのタイプの可能性が高いです。

混合型

多尿型と膀胱型の両方に当てはまるタイプです。

診断と治療

問診・尿検査・X線検査などから、タイプと重症度を診断します。夜尿症は、同じような症状であっても年齢の高い方が重症度が高いと診断されます。治療に際しては「本人が治したいか」が重要となってきます。ご両親がいくら一生懸命になってもお子さんが精神的に成長しおねしょが恥ずかしいなと思うようになるまで治療はあせらずに行います。

おねしょ日誌

お子さんご自身でおねしょをしてしまった日、おねしょが無かった日をカレンダーに記録していきます。何日おねしょが無かった!という喜びから治療が好転していくことが多いので治療の上では必ずおこなっていきます。

便秘対策

便秘とおねしょは密接な関係があります。便秘にならないよう乳製品を食べたり、水分摂取を心がけたり2日1回は排便するよう心がけます。

飲水のタイミング

夕方ごろから水分制限などを行い、夜間の尿量を抑えていきます。

具体的には、起床直後から昼頃までは水分摂取をこまめに行い、夕方ごろからは水分摂取を控えます。夕食後からは水分摂取を行わず、そのまま就寝します。

喉が乾きやすい夏の時期は氷を舐めるなど工夫し、必要に応じて内服薬を服用していただきます。

それでも治らない場合

膀胱型の場合・・・膀胱が小さく、おしっこを我慢できない場合、膀胱訓練といって膀胱を大きくするトレーニングを実施します。おしっこの貯留量の目標を10歳なら200ml、10歳以上の場合は250ml以上とし、昼間、自宅内でなるべくおしっこを我慢する練習を行います。状況に応じて膀胱収縮力を抑える薬を服用する場合もあります。

アラーム療法は尿を感知してアラームで知らせる装置をパンツにつけておきます。おねしょをしてしまったときに目が覚めるということを繰り返す事で膀胱容量が次第に大きくなることが知られております。内服治療などに比べ副作用が少ないですが、効果が出るまでに少し時間がかかります。また日本では保険診療では行えず、別途ご自身で機械をレンタルする必要があります。(使い方やレンタルの方法などはご案内いたします。)

夜尿症で用いる内服薬

膀胱型の場合抗コリン剤を用いて膀胱容量を大きくします。多尿型の場合は抗利尿ホルモンの処方が有効とされています。三環系抗うつ剤の処方で良くなるケースもあります。

尿失禁・おむつが取れない

排尿障害とされる尿漏れ、昼間のおもらし、おしっこを我慢できないなどの症状がいつまでも治らない時は潜在的な病気の徴候であることがあります。脊髄係留症候群や二分脊椎症と言った脊髄のご病気が原因で排尿障害が出ている可能性があります。適切に治療が行われないと膀胱が硬く伸びない膀胱(高圧膀胱)に変わっていってしまい尿路感染症を繰り返したり腎機能が悪くなることで透析療法が必要となる事もあります。

お子様の排尿障害が長く続いている場合は一度泌尿器科にご相談ください。

ただし、子どものおむつが外れる時期に関しては個人差があるため、幼児期にそこまで心配する必要はありません。

神経因性膀胱

脊髄の病気などによる神経の障害が原因で膀胱内の尿の貯留機能、排尿機能の異常から、尿漏れや排尿困難を起こしている状態です。神経因性膀胱を放置することで徐々に高圧膀胱となり、腎臓に負担がかかってしまいます。気になる症状がある方は早めに泌尿器科までご相談ください。

膀胱尿管逆流症

腎臓で作られた尿は、尿管を通って膀胱に貯められます。膀胱内に溜まった尿が、尿管や腎臓へ逆流してしまう状態を膀胱尿管逆流症と言います。先天的なものと後天的な物があります。先天的なものでは乳幼児期から何度も発熱をともなう尿路感染症をきっかけにみつかることがあります。軽度の場合成長に伴い自然治癒することもありますが、抗菌薬の予防的投与を行うことがあります。重度の場合は外科的治療を行います。

精巣(精索)捻転症

精巣と、精巣に向かう血管がねじれて血流が途絶えてしまう状態が精巣捻転症です。特に、思春期である10~15歳頃に多く見られます。精巣捻転症は、急激におこる片側の陰嚢の痛みや腫れ、お腹が痛くて気持ち悪いと訴えることもあります。また年齢的に恥ずかしくて症状をうまく大人に伝えられない事があります。症状が出てから6時間以内にねじれを解除することが望ましいとされ12時間を超えると精巣の機能回復は難しくなります。診断には超音波検査を用いますが、早期に手術でねじれを解除する必要があります。陰嚢に激痛が起こった場合は、精巣捻転症をまずは疑い、速やかに泌尿器科を受診してください。

精巣上体炎

精巣の上に覆いかぶさっている臓器が精巣上体です。精巣上体は、精子の通り道でもあります。精子の通り道と尿道は繋がっているため尿道から細菌が侵入して精巣上体が感染を起こすことで、精巣上体炎となります。主な症状として、陰嚢の痛み、排尿痛、頻尿が起こります。また、尿検査などで異常が認められることや、血液検査で炎症が見つかることもあります。

治療は、主に抗生物質の内服や点滴治療が有効です。精巣上体炎は再発しやすいため、注意が必要です。また、症状が精巣捻転症と酷似しているため、正確な鑑別と診断が必須です。